L’autunno a Chernobyl – #3: un volto meno turistico della Zona di Esclusione

Delle sostanziose colazioni di Chernobyl avevo già raccontato nel precedente tour. Il nutrimento la mattina del 20 Novembre consisteva in un piatto di pasta accompagnato da un pezzo di fegato, segnando l’ingresso nei nostri stomaci della cucina ucraina. La carica energetica ci avrebbe permesso di rimanere al freddo e alle intemperie sino alla chiusura del tardo pomeriggio.

Guidando nuovamente verso le centrali a metà del percorso si svoltò nel bosco. In mezzo ad una distesa di conifere c’è quanto resta di un villaggio per bambini, con svariate decine di casette in legno, alcune ravvivate da disegni sulle pareti esterne.

Non udimmo bambini cantare o piangere, nemmeno ci tormentarono anime del luogo, come le recenti cronache cinematografiche vorrebbero farci credere. E’ diffuso il pensiero che questi luoghi siano infestati da misteriose entità, derivate dalla fantasia popolare, fascino o paura, o residui di traumi d’infanzia forse.

Il posto emanava invece, come spesso si sperimenta nell’abbandono, una pace intensa, naturalmente saturato dai colori della natura o dalle pitture sulle pareti delle capanne in legno. Un paio d’ore furono sufficienti per indagare ogni aspetto del villaggio, troppo poche per apprezzarne maggiormente atmosfera e contenuto.

Riprendendo apparentemente un filo spezzatosi con la rinuncia del fegato a colazione, le frattaglie comparivano nuovamente nei barattoli di in un laboratorio ittico vicino alla riva del bacino delle centrali. Qui si conducevano esperimenti su organismi acquatici.

A piano terra di una palazzina priva di interesse, con abbondanza di materiale sparso sul pavimento, c’è una piccola stanza in cui regna una totale confusione. Provette, libri, contenitori, barattoli, ecc. In alcuni di questi pesci o parti di essi si conservano ancora in buono stato.

ù

ù

Non distante le torri di raffreddamento mai terminate arricchiscono il paesaggio.

Mezzora di permanenza nell’area era un po’ poco, pur avendo già apprezzato nel precedente viaggio la loro estensione e la dimensione acustica.

L’assenza della vegetazione aumentava il fascino di queste maestose costruzioni , evidenziando le loro forme, ma incrementando la desolazione dell’ambiente attorno alle centrali spente.

Sbattendo con oggetti sulle strutture metalliche il suono rimbalza tra le pareti curve della torre più alta, e si ripete nei cicli dell’eco generato.

Tornando in questa insolita quanto unica area del pianeta mi aspettavo di rivisitare molti dei luoghi già conosciuti in precedenza. L’abbondanza di dettagli della Zona di Esclusione è però tale da alimentare a lungo la ricerca e scoperta di situazioni in grado di sorprendere.

Il furgone si diresse in una delle tante strade deserte, con interminabili boschi ai lati. Poco più avanti alcuni autocarri ci precedevano. Si entrò in un’area in pena attività, con automezzi in fila, di fronte ad una pesa, o punto di controllo. Ai loro lati il simbolo della radioattività su un carico scoperto non lasciava dubbi sulla natura del trasporto.

Capivo che ci trovavamo in una discarica di materiale radioattivo. In questo luogo sono parcheggiati in discreta quantità veicoli, anche militari, contaminati al tempo delle operazioni di bonifica del territorio a seguito dell’incidente.

Il permesso per visitare il sito non fu negato, ed entrammo accompagnati da un anziano signore, apparentemente un responsabile o il direttore dell’area. Superato un ulteriore cancello sorvegliato da una robusta guardia, e due cani per nulla minacciosi, ci si diresse in una grande area deserta dove operavano alcuni mezzi di movimentazione.

Approssimandoci al luogo apparivano i primi veicoli dismessi, che aumentavano continuamente di numero osservando dall’interno di quel cimitero metallico le lunghe file in cui stavano parcheggiati.

Si tratta prevalentemente di autocarri, mezzi di movimentazione e automezzi militari da trasporto. Sul fondo una grossa massa metallica di colore chiaro, sebbene fosse parzialmente demolita, evidenziava le forme di un enorme elicottero. Un altro giaceva al confine esterno dell’area.

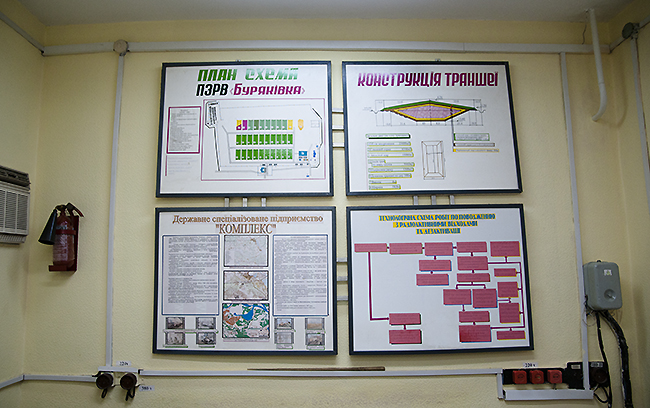

Il direttore attese e lasciò piena libertà di movimento, con l’unica regola da osservare: muoversi solamente lungo la pavimentazione di cemento senza entrare in contatto con i veicoli, perchè contaminati da radiazioni. Scaduto il tempo di permanenza concesso, e fatto ritorno al punto d’ingresso, il direttore ci accolse in una stanza dove spiegò nei dettagli le ragioni dell’attività in corso in quei luoghi, con il supporto di quattro schemi sulla parete.

La traduzione rapida dal russo evidenziava una attività di smaltimento di materiale contaminato da radiazioni, una discarica in cui enormi vasche ricavate nel terreno fanno da contenitori. E’ evidente che le modalità di stoccaggio troverebbero ostacoli alla loro realizzazione se si adottassero standard occidentali, ma nemmeno sarebbero permessi impianti di questa natura nell’Europa occidentale.

Sorprese sapere che nel luogo non sono stoccati solo materiali provenienti dall’attività nella Zona di Esclusione, ma anche da altri paesi europei. Ma si tornerà a raccontare di questo luogo nelle cronache dell’ultimo giorno del viaggio, quando ciò che non fu possibile vedere da terra fu raggiunto per via aerea.

La successiva tappa fu il ritorno alla stazione dei treni. Approfittando di questa nuova occasione cercai altri vagoni che avevo individuato di recente dal satellite, ma non avvicinati nella visita precedente.

Si spese persino troppo tempo nel sito, permettendo di andare liberamente anche in zone limitrofe per verificare alcuni edifici di servizio, che non si rivelarono particolarmente interessanti.

Dalla stazione ci si diresse alla città di Pripyat. Attendevo da mesi la visita della città in abbandono circondata da alberi spogli su tappeti di umide foglie. I viali interni dei quartieri tagliano le file dei numerosi palazzi vuoti, immersi in un’atmosfera spettrale da fine del mondo.

L’autista parcheggiò di fronte all’ingresso dell’ospedale. E’ uno dei luoghi più rilevanti di interesse fotografico. Ciò richiederebbe un tempo certamente superiore alle tre ore stabilite, tre giorni piuttosto potrebbero essere spesi là dentro in modo proficuo.

Avendo già percorso stanze e corridoi di questi padiglioni, con altri due compagni di viaggio si scelse invece un vicino sanatorio.

Immerso anch’esso in un silenzio tombale, ci appariva con il chiarore delle pareti incrostate attraverso la rada vegetazione circostante. Stretto dal fiume Pripyat e da un altro alto vuoto edificio mai terminato, ed altrettanto inquietante per la sua vuota mole, dalle numerose oscure finestre, non destò lo stesso interesse dei padiglioni dell’ospedale, ben più ricchi di dettagli. E’ piuttosto un edificio dove tutto ciò che potesse essere di interesse è stato rimosso o rubato.

Da lì si proseguì lungo il fiume, per documentare ciò che è presente lungo le sue sponde.

Si incontrò prima una stazione di salvataggio, poi un barcone di metallo, piegato su un lato ed in parte sommerso dall’acqua. Erano i resti di un bar, probabilmente anche accogliente a suo tempo. Oggi quella suggestione data da una pausa nell’ambiente fluviale, cambiando volto e destinazione, si traduce in altro modo. Le acque che lo lambiscono scorrono lente e silenziose. A Pripyat il silenzio è una colonna sonora che accompagna il visitatore solitario ad ogni passo.

La luce delle tre del pomeriggio in questa stagione, sotto un cielo coperto, offriva le ultime opportunità per fotografare.

Separatomi dai compagni mi diressi verso un padiglione dell’ospedale, e mi ritrovai nel reparto maternità, ma in corridoi e stanze mai visti in precedenza.

E’ un luogo pieno di dettagli. Oltre alle più celebri culle, ci sono tavoli, lampade operatorie, armadi, letti, oggetti vari, chiaramente in quello stato di confusione e distruzione generale che è condizione comune alla maggioranza dei luoghi in abbandono.

Ore tre e trenta del pomeriggio, mezzora al termine. L’obitorio mi attendeva. Forse lo chiamavo io, a causa della pessima qualità delle precedenti fotografie, per problemi di messa a fuoco di un obiettivo di cui al più presto dovrei liberarmi.

Trovai l’obitorio dopo un primo smarrimento dell’orientamento. Superati i due tavoli di dissezione presenti, fu difficoltoso scattare con tempi lunghi nella piccola stanza semibuia in cui sono presenti campioni ormai essicati di tessuti, su due mensole di scaffali in legno, nella penombra creata da una piccola e logora tenda.

Al bar la sera, a mio parere in un orario da tarda merenda, tra gli antipasti alcuni piccoli tranci di pesce furono penalizzati dai ricordi del laboratorio, ma l’abbondanza ucraina veniva in soccorso con altre fette di formaggio, salame, ed ancora cetrioli, uno spezzatino, con poca carne e molte patate, oltre a due involtini di carne in una pastella indefinita ma gustosa, guarniti con due strisce della solita panna acida, qui detta “smetana”.

Il dopo cena fu una continuazione più avventurosa e meno fotografica.

Protetti dal buio delle 19:00 ci avventurammo tra le vie boscose di Chernobyl tra le numerose case in legno, abbandonate, quasi del tutto vuote, e immerse nella folta vegetazione. Aggirarsi al buio nel bosco manteneva vivo lo spirito di avventura, il desiderio di documentazione, il muoversi in ambienti distanti dalla routine quotidiana.

Ci si diresse poi al cimitero di Pripyat. Nulla di così interessante o sorprendente come la fantasia lascerebbe immaginare. Fotografare con il flash in ambienti umidi e nebbiosi è reso impossibile dalle minuscole gocce che si accendono di bianco velando le immagini.

Diretti verso casa si fece attenzione ad eventuali incontri, a Chernobyl infatti dopo le 20:00 vige una sorta di coprifuoco, e silenziosamente raggiungemmo le nostre rispettive camere dove, acceso il netbook, trovai il tempo per stendere una prima bozza di queste dense pagine di avventura e reportage.

Segue: #4: sui tetti di Pripyat